みやぎデジタルエンジニアリングセンターでは、2025年2月19日(水)、仙台市中心部のCROSS B PLUSを会場に、「デジタル製造先進セミナー」を開催しました。

これは、世界、日本で活用が急速に進むAM(Additive Manufacturing)、3Dプリンティング技術を中心に、デジタルで変わる製造業の現状を、国内外で活躍する方々に講演をしていただくイベントとして企画・実施しました。

(おことわり)

当日、新幹線ダイヤが大幅に乱れた関係で、当初予定のプログラム構成を変更して実施しています。本レポートは時系列に掲載していますので、順番がプログラムと異なりますことご了承ください。

地域企業のAM戦略

「金属3Dプリンタを利用する、製造業のゲームチェンジ」

伊福精密(株) 代表取締役 伊福元彦 氏

伊福精密さんは金属加工を行っている創業約50年の神戸の地元企業です。切削、研磨、3Dプリント、設計を中心とする金属加工の総合的業務を行っています。

その中で、加工技術の向上だけにとどまらず、加工プログラムを独自開発するなど、デジタル化への注力も積極的に行っています。JISQ:9100の試作プロセスにおけるAM承認を取得している企業は少ないとの事ですが、その少ない取得企業であるとの事でした。

デジタルデータの倉庫サービスもリリースしており、物としての在庫ではなく、データをクラウド上のセキュアな環境に保存し、なるべくエンドユーザーに近いところで製造する、という思想の下に提供しています。

金型へのAM適用も多く行われています。冷却水管の配管が自在にできるのがAMの強みと言えますが、同社では多くのノウハウを持っているとのことです。通常、自由な配管というと、コイル状にぐるぐるしたくなるのがふつうですが、実はそれはあまり有効ではないとのこと。より良い冷却設計が提案できるとのことです。

他にも、リバースエンジニアリングや高難易度の機械加工やAM造形も、大学やスタートアップ企業と連携しているとのことです。

同社は、常に時代の先を見据え、新たなチャレンジをし続けていく企業であることが紹介されました。多くの地域企業のひとつのロールモデルとなる事業活動をされている様に思います。

宮城から世界へ発信するAM企業

「高解像度製造技術と持続可能な社会に向けた応用」

3D Architech CEO/Founder 成田海 氏

3D Architechさんは、アメリカ・ボストンで創業したスタートアップ企業です。仙台にR&Dと製造拠点を有し、アメリカと仙台でビジネス展開を図っています。

同社の強みは、構造設計を自由に行いながら、その構造を持つ金属をμmサイズの構造体として3Dプリンティングを行う技術です。しかもその製造は非常に安価に実現できるため、微細な構造を有する金属にそれぞれのアプリケーションに応じた機能性を、素材として製造し活用できるところに強みがあります。

この技術は2024年Natureにも「7つの注目すべき技術」として取り上げられるなど、世界のアカデミック界からも熱い視線が注がれています。

成田氏は、持続可能な社会のために2つの大きなポイントを見ています。ひとつはAIなどで今後より需要が高まるデータセンターの放熱、そして水素の活用です。

それが3D Architechさんでは、自社技術によりそのデータセンターに必要な冷却に対して60%のコストダウンや30%のエネルギー密度向上が可能になることが可能になるとみています。

水素の水電解に関しても自由に構造制御できることから、アプリケーションの幅が広がることや、従来そもそも構造制御できていなかったため、自由設計が可能な水電解の研究用途として応用事例を開発中とのことです。

同社はアーリーステージですが、他社とはR&Dパートナーとしてのビジネス展開を考えているとのこと。金属の組成はランダムであるため、その性能と機能のシミュレーションは多くの回数やトライアンドエラーが必要であったことに対し、 構造体を設計で作ることによって、シミュレーションでそれが解きやすくなるところにアドバンテージがあると言います。

今後の展開が楽しみな講演でした。

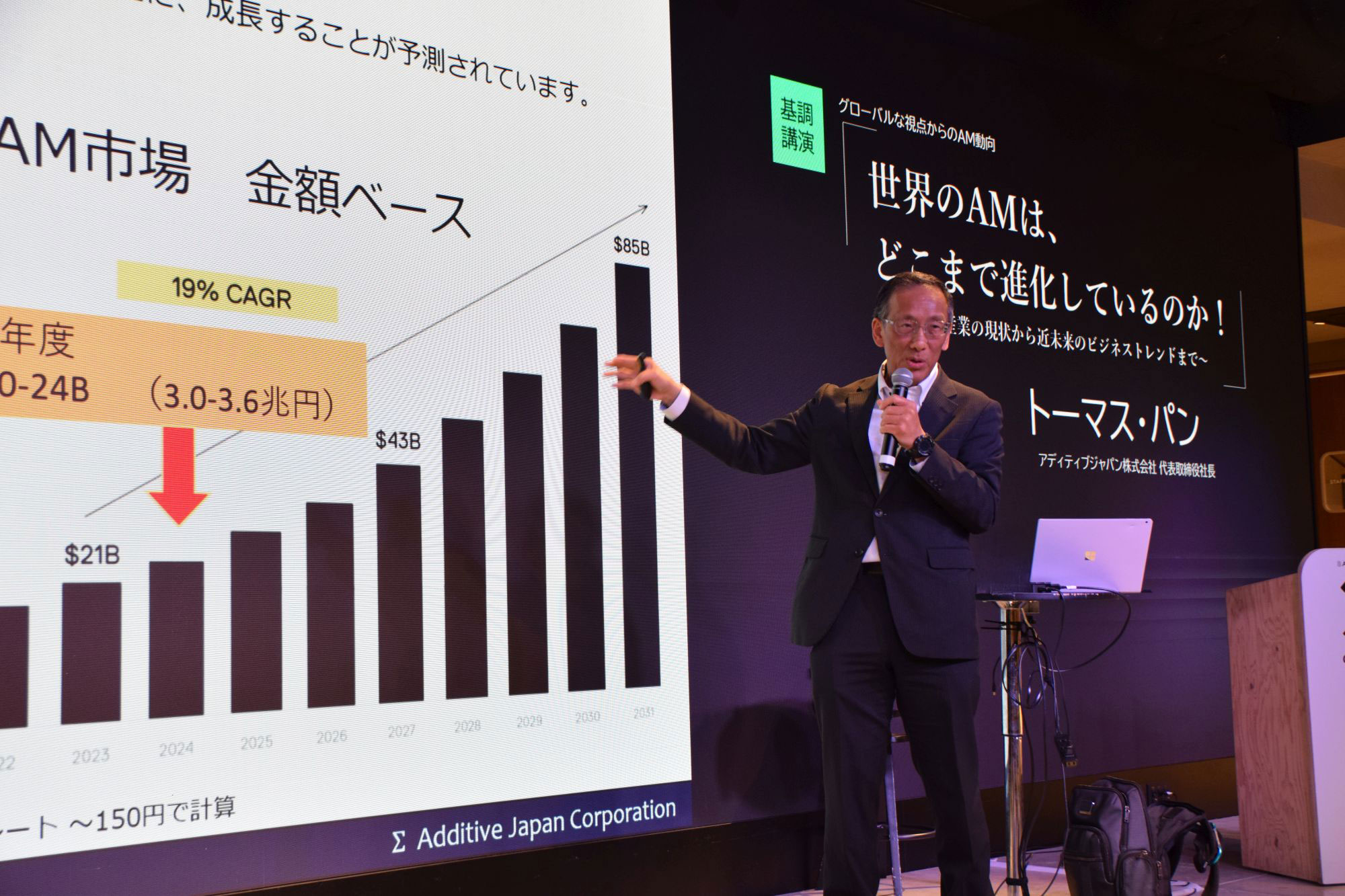

地域企業と連携したデジタルエンジニアリングの取り組み

「AM産業の国内先進地宮城県の活動」

宮城県産業技術総合センター(みやぎデジタルエンジニアリングセンター) 伊藤利憲

宮城県は実はAM分野では隠れた日本一が多くあり、それを数字や実例と共に解説していきました。また、みやぎデジタルエンジニアリングセンターは、AMやデジタルによる製造業の高度化を図るための支援拠点として多くの全国の方々とネットワークを持ちながら活動していることを紹介しました。

国内マーケットの視点から

「AMポータルサイトから読む国内AM市場動向」

イントリックス株式会社ShareLab事業部 事業開発ディレクター 丸岡浩幸 氏

ShareLabさんは、イントリックス株式会社が運営するAMに関する多くの取材に基づく情報発信を行う国内有数のWebメディア媒体です。丸岡氏は長年AM業界に在籍し、世界と日本のAMをつぶさに観察し、その様子をWebメディアや講演などで発表するなどその調査力と発信力には高い評価があります。

丸岡氏曰く、国際状況が劇的に変化する昨今、AMを取り巻く環境も短期間の中で大きく変わってきているとのこと。新たなメーカーも次々と創業され、安く性能の高いAM装置も次々と出てきています。そしてやはりこれからはAIが強くAMにも関わってくるとのことです。

AMは装置や「モノ」重視から、ユーザー主導の「コト」重視に変わってきています。欧米中心であった開発から、中国も含めた多極化の流れがあり、AM装置専業メーカーだけでなく、AM SIer(課題解決型システムインテグレーター)が影響力を持つようになってきているとのことです。

併せて、品質規格なども整備され、評価方法もAM用に具体化されてきているとのことです。

こうした概論の後、ShareLabさんの多くのAM関連記事からいくつかを紹介しながら解説がなされました。

「鉄鋼とアルミをつなぐ!東北大学金属材料研究所が金属3Dプリンターで自動車軽量化を実現」

https://news.sharelab.jp/3dp-news/metal-3dprinter/tohokuuniv-241213/

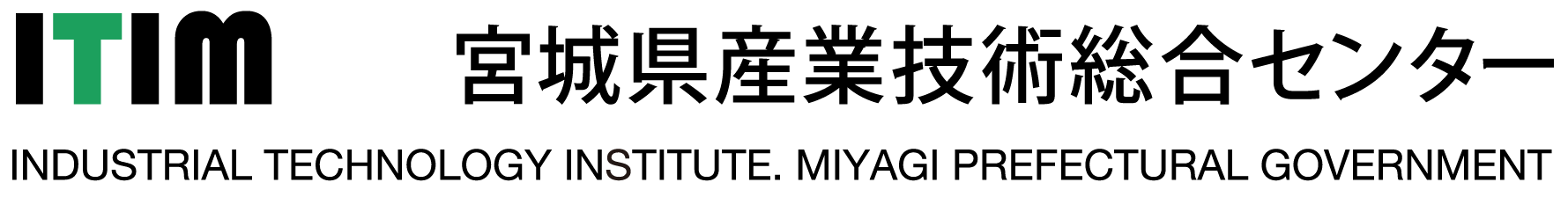

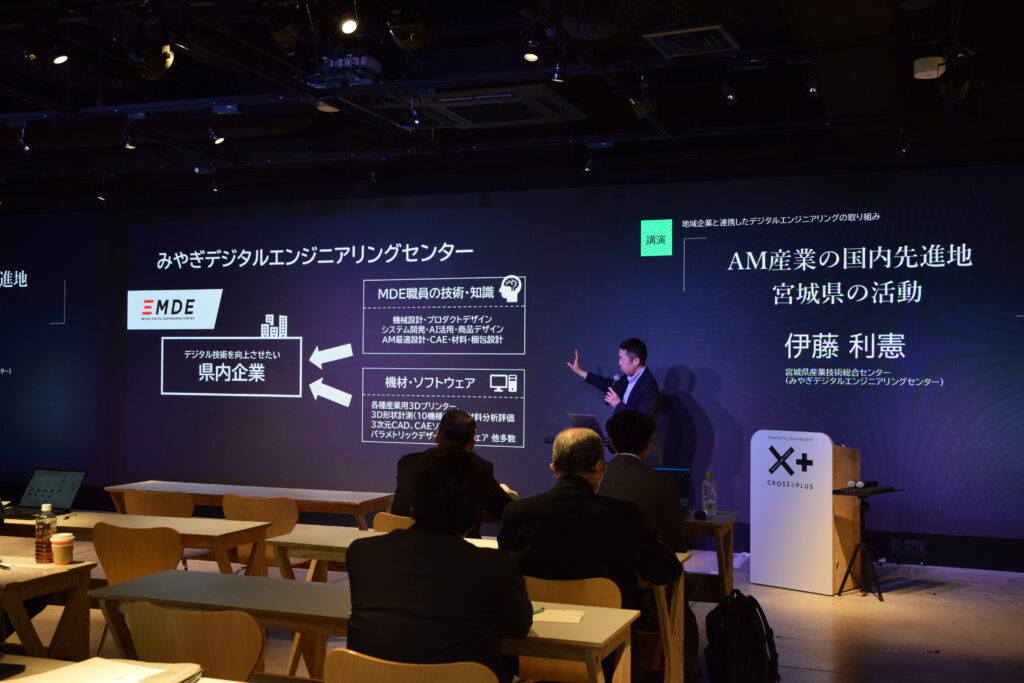

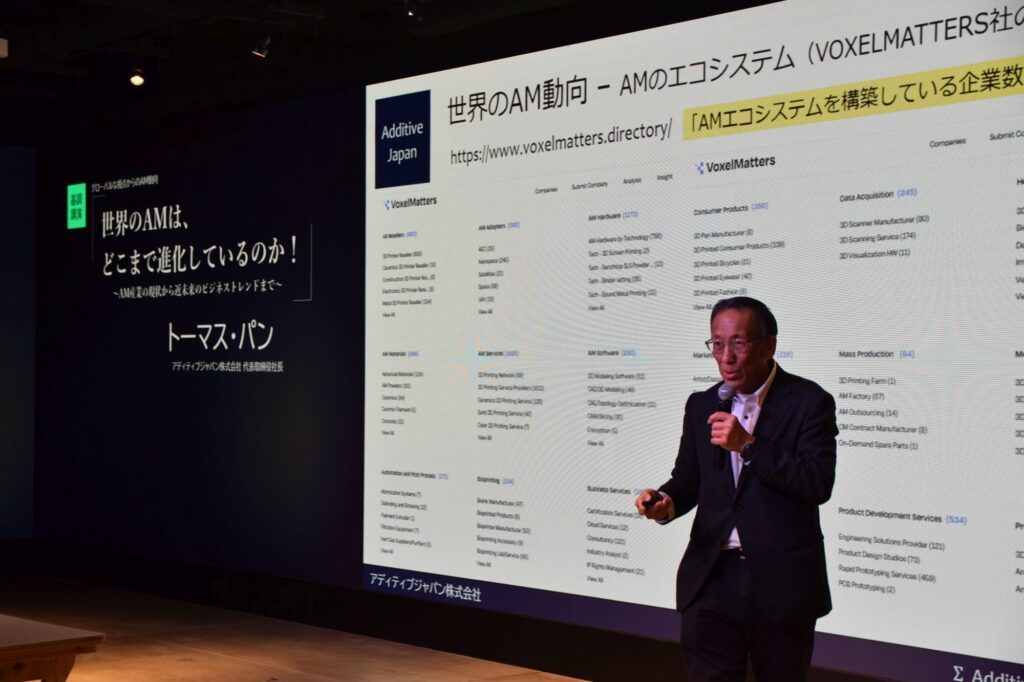

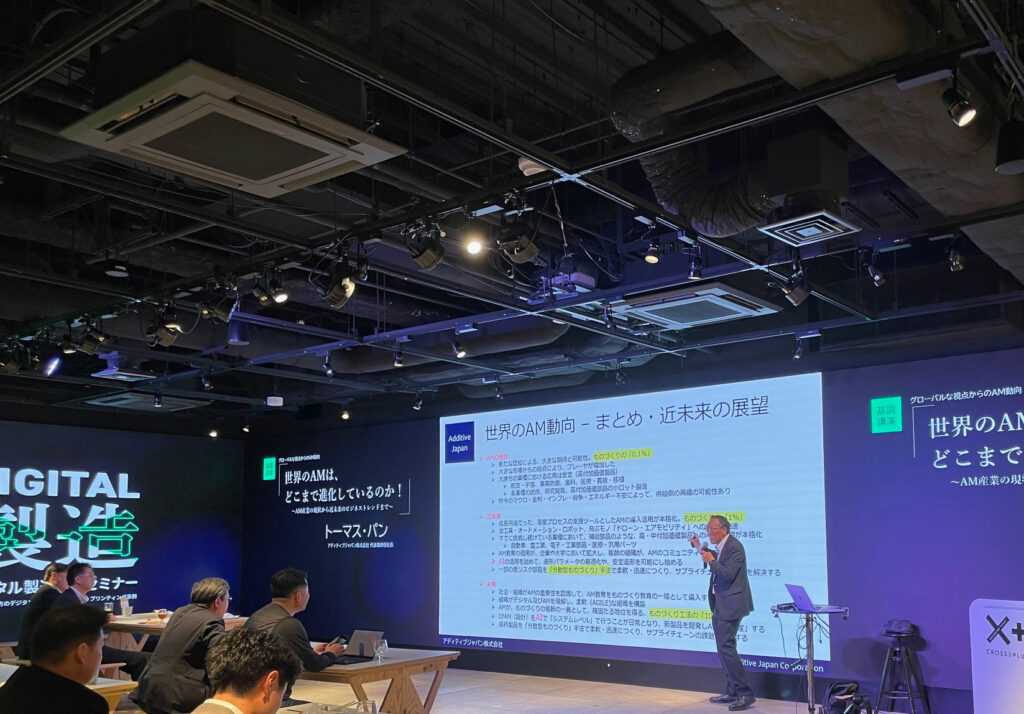

【基調講演】グローバルな視点からのAM動向

「世界のAMは、どこまで進化しているのか! ~AM産業の現状から近未来のビジネストレンドまで~」

アディティブジャパン株式会社 代表取締役社長 トーマス・パン 氏

パン氏はこれまで日本のAM大手企業の日本代表者を歴任され、グローバルの視点からAM産業の現在座標と将来像を示していただきました。

日本の気質や社会構造をよく知り、日本でAM技術を育て、これまでもそして現在もAM企業群の日本のリーダーとして活躍されているパン氏から、日本の成長のために何が必要か、何を成すべきかの処方箋を提示されたような、愛とエネルギーのある講演をしていただきました。

今後もAM市場は台数ベース、関連サービス共に、世界で大きく伸びていく予想が各種調査で出ています。1987年に初の市販の3Dプリンターが世に出て以来、様々な変遷を経て、アメリカでの2012年の「MAKERS」ブームなどで3Dプリンターへの注目が一気に高まりました。

AMが解決する分野の可能性は、実に多岐に渡るのですが、その加速にはAIが中心的になるとパン氏は言います。世の全ての技術はAIのエレメント(要素)になると言います。AIほどAMと親和性の高い技術は無く、AM for AI、AI for AMのように、AMとAIは密接に関わり合っていくとのことです。

一方、AIはよく知っている人がやらなければ効果が出ないとのことで、日本でこそAIをやるべきだと力説されていました。

以下、パン氏の講演の極めて大まかな内容です。

AM関連市場は、ハードウェアだけでなく、ソフトウェア、材料、サービスビューローなど多くの企業が登場し、成長している。

AM装置メーカーは、2020年で大小様々合わせると240社くらいだったが、2024年には627社ある。とても増えている。起業家がどんどん参入している。それぞれが企業体として、Webサイトを開設し、事業活動をしている。

中国の金属AM産業も実に多い。2022年において、中国のスタートアップ投資額は1200億円だったが、そのうち金属AM企業向けは490億円だったとのことで全体の40%を金属AMが占めていた。

同じく中国ではスタートアップが2013年に1社だったのが2022年には22社にまで増え、急激に売り上げが向上している。

英語圏、特にアメリカのだけでもAM関連報道メディアは15社以上あり、なぜそれらが成立するかといえば、多くのAMメーカー、ソフト等の関連産業があるため、市場があるからだ。英語のAMの情報量は実に膨大にある。

M&Aも盛んで、盛んであるということはマーケットに魅力がある、と言うこと。大手が様々な企業と買収合戦と訴訟合戦をしている。

「スーパーサービスビューロー」と呼ばれる巨大なAM造形受託企業も多数あり、航空宇宙部品、防衛部品などを多数製造している。

AMは、最終製品よりも試作用途に向いてはいる。その上で、AMは治工具ほど向いているところはない。最も向いている。海外では治工具のマーケットが急激に伸びている。

GE Aerospaceのジェットエンジンノズルの事例はAMの活用事例としてよく出てくるが、そこに関わるAMエンジニアは350名がいた。$650Mの投資をしている。単に部品統合しただけではない、それを作るだけの組織体制、回せるだけの組織に凄みがある。日本ではこうした仕事を回せるリーダーが必要である(目前の製品より人を作る体制が先に必要である)。これまでのような縦社会ではAMの活用は絶対に難しい。AMはそういう世界ではない、絶対に。日本では私がやりますよ!というリーダーを育てる必要がある。AM後処理の企業が無いか、少ない。今後期待が高まる。日本でもこの分野伸びるのではないか。

将来的にはAIによって分析に時間を掛ける必要が無くなる。

AMによるものづくりは今後も伸びていく公算が大きい。

(講演概略ここまで)

AMを活用している企業についてもパン氏の独自分析により明らかにされ、2桁成長している分野がいくつもあり、興味深いものでした。その他のAM企業の隆盛について、公開資料を基にパン氏独自の分析がなされた、圧巻の資料群によって次々と解説がされていきました。

日本と海外のAM、3Dプリンティングの最前線の企業で指揮を執ってきたパン氏から見ても、AIはこれからAMやものづくりの中心になっていくし、日本はそこに注力すべきで、そこに活路があると言われていたのは衝撃的でした。

全体

新幹線が遅れた関係でプログラムが臨機応変な進行になりながらも、参加者のみなさんは講演者の方々の熱い講演から得るものが大きかったようです。多くの質問も飛び出し、終始熱気溢れる会場となりました。

不規則な進行であったため、インタラクティブな質問システムも完全ではありませんでしたが、多くの皆様に質問を頂く機会になったようです。

講師の方々全体から言えるのは、”日本にいると見えにくいこともあるが、世界ではソフトウェアや材料なども含むAM関連産業、AMを活用した産業が大きく伸びており、AIと深く関係しながら今後もさらに拡大していくことが見込まれる”、とのことでした。多くの新規参入企業が現れ、成長しながらM&Aを繰り返して規模を拡大していくスピードとスケールが世界では現在進行形であり、日本が注力すべきところへの示唆も多く提供されました。

グローバルから地域まで、参加者に様々なスコープで話題を提供していただきました、講師の皆様に感謝申し上げます。

また、当日は交通状況が大混乱の中、やむを得ず参加をキャンセルされてしまった方もいらっしゃいました。

遅れながらも遠くは大阪や愛知からもご来場頂くなど、本セミナーに強い興味を持って参加いただいた皆様に感謝申し上げます。

みやぎデジタルエンジニアリングセンターでは、こうしたセミナーや研究会を年間10回程度開催しています。また、メールマガジン的に情報を得たい方へは、MDEメンバーズへの登録も可能です。

研究会、メンバーズともには費用等一切無料でどなたでもご参加できます。皆様のご登録をお待ちしております。

宮城AM研究会、MDEメンバーズへの登録はこちらから。

イベント情報

関連情報